泉州小漁村“簪花+”撬動產業發展

今年以來,蟳埔村正積極拓展“簪花+”的新模式場景,把簪花之美融入各行各業。

從泉州“火”到全國乃至巴黎塞納河畔,簪花圍吹動的文旅東風仍在小漁村蟳埔村勁吹:開海祈豐、美食薈萃、七夕聯誼……今年8月,已有多場文旅活動在蟳埔村舉辦。福建省泉州市豐澤區蟳埔社區黨支部副書記莊群說,這些活動給蟳埔村帶來了更多人氣,也帶動了夏日文旅消費市場。

據泉州市文旅局統計,今年1-7月,蟳埔村接待游客總數超426萬人次,帶動旅游消費超8.6億元人民幣。

泉州市文旅局副局長蔡鴻強介紹,前兩年,蟳埔村的文旅產業以簪花和旅拍為主。今年以來,蟳埔村正積極拓展“簪花+”的新模式場景,把簪花之美融入各行各業。

“晴天姐姐”黃麗泳是在蟳埔村最早開簪花店的人之一,她的店緊挨著蟳埔村中心——媽祖廟,很多年輕人來到蟳埔村都會選擇她家作為簪花旅拍的首選。

“暑期算是一個旺季。”黃麗泳說,目前媽祖廟旁邊的這家店把攝影師、化妝師和簪花師都加上一共15人左右。暑假期間,店里每天大概有五六十人消費,最忙的時候會有100多位客人。

趁著假期,來自江西的大學生吳瑕和黃潔瀅也來蟳埔體驗一把簪花之美。出發前,兩人做了攻略,簪花加服裝花了40元,化妝和攝影價格根據不同服務從幾十元到幾百元不等,她們選了80元這一性價比高的網紅妝,打算“頭頂花園”與古村合影。

“簪花熱”興起:從傳統習俗到文化熱潮

黃麗泳是2011年開的簪花店,當時她的想法就是推廣簪花和蟳埔女民俗文化。那時,每月到店簪花的只有零星幾人。

2023年春節前,國內一本時尚雜志找到黃麗泳,請她幫演員趙麗穎梳當地傳統頭飾簪花圍。后來,這條短視頻獲得百萬點贊,蟳埔這個以漁為生的村莊開始涌進大量游客和旅拍店。

為了接住“簪花熱”這波文旅流量,泉州市豐澤區從區委宣傳部、公安分局、文旅局、市場監管局、城市管理局等18個單位抽調58名干部成立了豐澤區蟳埔民俗文化村保護提升指揮部。指揮部成員黃燕鵬介紹,指揮部成立之初,最先做的就是保證游客交通順暢和旅途安全。豐澤區在蟳埔村新增多趟公交線路和班次,設立臨時停車場,并協調公安和交警在蟳埔村維持秩序和安全。

為保障游客消費權益,指揮部要求蟳埔村的簪花商家明碼標價,簽訂誠信經營承諾書,規范市場經營行為。在豐澤區政府組織下,蟳埔簪花圍民俗文化協會于2023年11月成立。

首屆會長黃麗泳介紹,首批會員是以蟳埔簪花的經營者和與簪花經營配套相關的攝影、旅游、文化等企業為主體。她說,成立這個協會既希望能夠規范行業的市場行為和未來產業發展,也是加強協會成員共同推廣簪花藝術,收集整理簪花的民俗文化人文史料,實現傳承及弘揚傳統文化,推動行業發展與創新。

作為蟳埔女的一種特別裝扮,“簪花圍”由花圍與發簪組成。黃麗泳說,過去蟳埔女從小就留長發,把頭發梳高,閩南人喜好紅色,所以要戴上紅繩,將長長的頭發盤成一個圓髻,在上面插上絹花和鮮花,表達對美好生活的期許。

黃麗泳出生在蟳埔村,從小看慣了簪花的婦女們。可隨著年輕人外出讀書、工作,這項傳統習俗也慢慢退出蟳埔人的日常生活。黃麗泳決定辭去幼兒園的工作,專心投入推廣這項民俗文化。

剛開這家小店時,身邊的人們對它并不感興趣,開店一個月都無人問津。朋友和家人也不理解她,覺得“店里沒人來,掙不到錢”,黃麗泳只能晚上出去兼職補貼生活,白天看店、尋找村史資料,走訪村里長輩,系統地學習、了解蟳埔文化。

黃麗泳說服抵觸鏡頭的奶奶、阿姨們做模特、接受拍攝,不斷學習攝影技術,制作頭飾、花材,到處推介、講課。她還滿村搜集漁網、斗笠、海蠣子殼等舊物件,一點點搭建展示區,還原以前的蟳埔場景。

長此以往,黃麗泳就有了一支相對穩定的“蟳埔奶奶”隊伍,她會用視頻記錄下奶奶們穿上蟳埔的傳統服飾,簪上花跳舞的瞬間,傳上網。黃麗泳說:“每個奶奶身上都有故事,我做的只是把她們的故事變成一個個畫面。”

像蟳埔村70歲阿嫲陳敬船就告別了過去在海邊挖海蠣的日子,“上崗”成為村里一家旅拍店的頭戴簪花的約拍模特。如今只要游客有合影需求,陳敬船就會熟練地擺出各種姿勢。牽手對望、戴花、轉圈,無論做什么動作,陳敬船的臉上始終掛著笑。

拍一次10元,工資當日結算,旺季時,早上6點多就有游客陸續排隊進店,一拍一整天,陳敬船一天能有近千元收入,她的弟妹、大姐、大嫂也都是這家旅拍店的模特。

變革與傳承:“簪花熱”下的民俗堅守

流量改變了蟳埔村。2023年“簪花圍”火了,蟳埔村日均游客達1萬余人次,黃麗泳的晴天簪花圍工作室,每天來簪花的游客有500多人,村民的自建房由過去的月租金1000多元漲到了1萬多元,村里原本不到10家的簪花圍店,短期內開到200多家。

現在的蟳埔村,外地人開的旅拍店數量遠遠多于村里人開的簪花圍店。一些傳統似乎也漸漸被丟掉,旅拍店為了迎合游客推出娘惹服、傣服等,一個拍攝套餐的價格動輒上千元,而黃麗泳店里最多的還是大裾衫、闊腿褲等傳統蟳埔女服飾,價格公道。

黃麗泳相信待客真誠很重要,所有東西要明碼標價,她常常叮囑員工,“把每一個客人當朋友,哪怕他只是進店看一看就走,我們也要把他服務好,這樣才能收獲最真實的口碑和評價,以真心換真心。”

同樣保持著這份真誠初心的還有蟳埔村本地人黃晨,他也是國家級非遺項目(蟳埔女服飾)代表性傳承人。

黃晨介紹,蟳埔村過去還是一個小漁村時,簪花是女性在節慶活動中作為裝飾品使用的,如新人結婚、孩子滿月、長者生日或者搬入新居等。村里人根據長幼親疏、不同關系送不同數量的花。簪花不僅僅是裝飾,還有許多民俗文化含義在里面,現在來蟳埔村簪花的游客,許多都會到黃晨的店里租借當地傳統漁女服飾來拍照,沉浸式體驗蟳埔村的民俗文化。

黃晨在蟳埔村做服裝已經有40多年經驗。最早他主要做漁女服,改革開放后,為適應市場發展,他做過一段時間大眾時裝。后來,在2004年,豐澤區政府工作人員聯系到黃晨,邀請他一起加入到“搶救”蟳埔村漁女服的工作中。“當時村里穿漁女服的人已經很少了,除了一些老人家,大家都穿新時裝。”

簪花熱也帶動了蟳埔村漁女服的創新。黃晨介紹,過去的漁女服主要是方便村里的漁女在海邊灘涂上勞作,以棉麻材質為主,顏色也比較素凈,腰部、褲腿等位置會寬松些。現在,游客拍照租借的漁女服,黃晨選擇了四面彈面料,不易褪色,色彩拍出來更上鏡,他在不改變大的漁女服樣式基礎上,做了亮片點綴和收腰的創新改動。

黃晨說,如今在村里能看到穿漢服或馬面裙拍簪花的游客,同樣,也會有游客想完全體驗蟳埔村傳統漁女服加簪花,他在做的就是把本地的這種習俗堅持下去,傳承下去。

黃燕鵬說,指揮部現在也在對蟳埔村的簪花師們進行文化培訓,未來能讓簪花師們在給客人服務的過程中,向他們講解簪花、蟳埔村乃至整個泉州的歷史人文。

“簪花熱”撬動產業發展

不斷涌入的旅拍店還催生出仿真花頭飾的市場。吳培超在蟳埔村的主街上經營了一家仿真花頭飾店,村里的簪花店和旅拍店所需的簪花用品大多從他這里進貨。

吳培超要從工廠定制花束,經過一系列設計和裁剪,把它們制成簪花所需的花圍、邊花和插花。簪花圍沒火前,吳培超的主業是做建材生意,副業是在線上銷售仿真花頭飾,2023年年初,因為看到了火熱的簪花市場,才有了這家小店。

吳培超說,過去傳統的簪花,很少有白色、黑色和藍色的花,現在則沒有這些“禁忌”,不僅女生喜歡簪花,男生也喜歡,走在路上,時不時就看見男生結伴來這里簪花。

“過去簪花用品沒有一個定義,比如花圍怎么做,邊花怎么做,有哪些款式和工藝要求,我們一樣一樣找材料,邊試邊選,不斷地完善工藝。”吳培超說。

傳統簪花用的都是季節性鮮花,除了昂貴和保鮮期短,戴上的效果也沒有仿真花立體,顏色選擇也少,現在的簪花店用的多是仿真花。吳培超改良制作的仿真花,戴上不易變形,也不易生銹。

吳培超記得,2023年春節后,僅一個月時間,村里簪花和旅拍店數量就暴增到200多家,仿真花頭飾供不應求,高峰期時吳培超請了20多名工人,加班加點地趕制,他的店里有1000多種仿真花。

2024年國慶節假期,吳培超又順勢開了一家簪花圍店,和一些旅拍店不同,他希望通過簪花圍店這個窗口,和進店的游客聊一聊,“他們需要什么”,做好簪花相關配套,改良工藝。吳培超說:“簪花市場缺什么,我們就要做什么。”現在他的仿真花頭飾店,小金梳、象牙筷、發簪、紅繩、假發等簪花所需的配套產品應有盡有,客戶也遍布全國各地和東南亞國家。

現在,吳培超把重心放在仿真花頭飾的推陳出新上,不斷推出新款,積累客源。他也十分重視客戶體驗,他所開的簪花圍店,除了簪花還有洗頭和掏耳服務。

同在村里,吳培超的哥哥經營著一家理發店,一到旺季,理發店里就擠滿簪花后有洗發需求的游客。吳培超理解客戶的這種需求,簪花拍照后,游客也想到處玩一玩,不卸妝、不洗頭,頂著一頭花會很難受。“還有一些陪家人來簪花的男士,老婆簪花拍照,他也需要有地方可以消遣一下,采耳這一塊主要供男士消費。”

不僅簪花 蟳埔尋求業態多元化發展

“來蟳埔村簪花的游客大多是女性。”黃燕鵬說。從簪花妝造到進村拍攝,整個過程耗時較長,考慮到陪同來蟳埔村的游客還有其他消費需求,蟳埔村也在不斷豐富配套業態,更好帶動蟳埔村的經濟。“像整個蟳埔村光餐飲商家就有70到80家,包括奶茶店、沙縣小吃、海鮮酒樓等。”

陳篤初是蟳埔村人,也是一名茶飲行業的青年創業者。在福建,他創建了許多新式茶飲品牌,比如壺見和莓超瘋。陳篤初介紹,自己的餐飲品牌大都與福建的城市或文化有較深聯結。他在福建開店會選擇文旅流量較高的地方,比如福州三坊七巷、廈門中山路、平潭島和泉州古城等。

他說,蟳埔簪花在互聯網上真正走紅前,本村的客流量并不大,店鋪門面可能每個月花300元到500元就能租到。簪花熱帶動村里的文旅走紅以后,店鋪租金眼看著一點點上漲,“我們其實算進駐比較晚了,現在的店租在每月1萬元左右,不過蟳埔村的客流量大,店鋪能夠維持運轉。”

陳篤初認為,新式茶飲在口味開發上始終有限,客人喝久了總會有倦的一天,他當前運營思路是把奶茶與城市IP還有本地文化深度綁定。

以奶茶品牌“壺見”為例,這個品牌取名靈感源于福建人說“福建”的口音特點。走進蟳埔村的“壺見”奶茶店內,可以看到有簪花漁女、媽祖、石敢當等具有福建民俗特色的文創產品。點單表上的不少奶茶產品也融入福州茉莉花茶和泉州安溪鐵觀音茶等福建本地茶元素。

陳篤初相信,閩南乃至整個福建擁有豐厚的文化歷史底蘊可以去挖掘,他做的就是借助本土文化賦能自身產品。“現在很多來泉州旅游的游客是被簪花吸引來的,但是來了以后,就能了解我們泉州不僅有簪花,還有古城西街、海上絲綢之路歷史、海上佛國以及各類非遺小吃等。”陳篤初覺得最好的狀態是實現本地文化和自身產品互相促進、彼此推廣。

在他看來,蟳埔村的業態要做到差異化和豐富化。除了簪花,要給游客提供好的餐飲和游玩體驗,讓游客了解蟳埔村的人文歷史和福建的海洋文化,這也成為陳篤初思索未來商業發展的一個方向點。

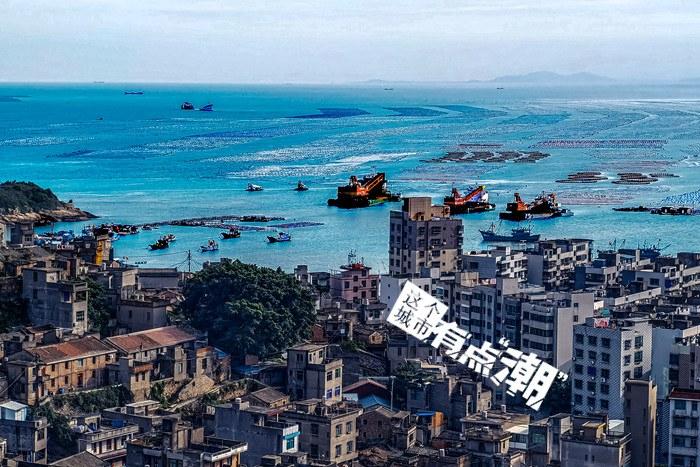

過去,蟳埔村人一直過著靠海吃海的生活,男人們出海捕魚,阿姨奶奶們則常年戴著斗笠在灘涂敲海蠣,快要上岸時,即便滿身是泥,她們也要把斗笠上的花拔出來,簪在自己頭上。黃麗泳回憶說:“泥濘中開出最美的花,生活不管多苦多累,把花插在頭上,生活就有盼頭了。”

黃麗泳給自己的小店取名“晴天”,因為靠海生活的人,習慣于把希望寄托在晴天,傳承傳統技藝也一樣,黃麗泳也希望“簪花圍”這個漁家女的傳統,永遠都在晴天中。

中青報·中青網記者 田宏煒 陳卓瓊

經濟新聞精選:

- 2025年08月26日 11:40:39

- 2025年08月25日 09:59:11

- 2025年08月25日 08:50:13

- 2025年08月22日 14:34:34

- 2025年08月22日 11:19:01

- 2025年08月22日 10:15:01

- 2025年08月22日 09:27:16

- 2025年08月21日 14:12:17

- 2025年08月21日 14:04:51

- 2025年08月21日 11:31:45

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號