- 解放軍氣象水文預報成玉樹抗震救災“瞭望哨”

準確氣象水文預報,是指揮部隊抗震救災科學的決策依據

新技術新成果運用,氣象保障在抗震救災中作用不可或缺

4月24日,玉樹震區下起了受災以來第一場大雪。由于軍地氣象部門預報及時準確,災區群眾早就做好充分準備,大雪沒有造成次生災害,受到了抗震救災指揮部高度贊揚。

玉樹發生7.1級地震后,軍隊氣象水文部門迅速啟動應急響應預案,建立了抗震救災氣象水文保障聯合行動機構;派出專家第一時間奔赴震區,與當地氣象水文部門建立了天氣水文會商機制;嚴密監視震區天氣變化,及時為指揮機關和救災部隊發布震區氣象水文預報,為抗震救災行動順利展開提供了可靠支持。

指揮決策“好參謀”

部隊抗震救災行動,都是按照軍隊指揮部門的統一部署展開和進行的。而指揮部門在進行抗震救災任務部署中,準確的氣象水文預報是重要的決策參考依據。在救援部隊開進災區實施救援時,及時為部隊提供科學合理選擇的投送時間,避免部隊行進、實施救援時受惡劣氣象環境影響。

部隊開展救災行動需要可靠的氣象水文保障。惡劣天氣不僅會遲滯部隊救援速度,而且極易消耗救援人員體力,給部隊救災尤其是大規模、長時間救災行動帶來較大的影響。在能見度很低的情況下,救災運輸機起降均受限,甚至可能無法正常起降,救災物資運輸就嚴重受影響。玉樹地震中,由于雨雪天氣造成的低能見度影響,多個架次的救災運輸機被延誤。

地震發生以后,震區往往伴隨連續性降水等惡劣天氣。如果震區出現連續降水,在低洼地區容易形成堰塞湖;震后災區表層土質稀松,在降水較多的情況下,容易發生泥石流等次生災害,造成新的損失;陰濕天氣容易引發傳染病,給部隊救援和災區防疫工作帶來不利影響。玉樹地震以來,軍地氣象部門及時準確的氣象水文預報,有效地防止和減少震區次生、衍生災害的發生。

抗震救災“瞭望哨”

氣象水文保障是收集獲取保障區域的氣象水文信息后,通過專門的氣象水文預報模式對信息進行加工處理,經過預報人員進行分析研究后,得出預報結論。因此,氣象水文保障是建立在一定的信息基礎上開展的。

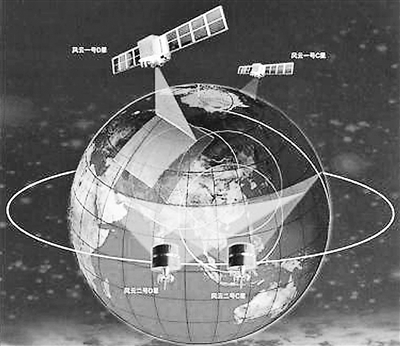

地震發生后,災區氣象水文觀測、通信等主要基礎設施均遭到嚴重破壞,氣象水文信息通信傳輸也受到嚴重影響。震區氣象水文信息獲取只能以氣象衛星觀探測為主,以人工觀探測為輔的手段進行,信息的通信傳輸也只能通過衛星通信或通過機動通信手段來實現。

氣象衛星收集到震區衛星云圖、水汽含量等有關信息后,由衛星地面應用系統接收處理后,通過衛星通信手段發送給有關氣象水文部門。玉樹抗震救災中,軍隊應急氣象保障分隊攜帶輕便機動野戰氣象水文裝備開赴震區,收集各種氣象水文信息,并通過動中野戰機動通信設備將信息傳輸給有關氣象水文部門。

玉樹地處高原,氣象條件復雜多變,衛星探測信息需要通過大型計算機處理,形成有針對性的預報結論。這次抗震救災中,某新型軍用中期數值天氣預報系統,各種常規要素預報時效達240小時,可用預報時效達7天。相對于第一代數值天氣預報系統而言,預報質量有了大幅提高。

在玉樹抗震救災氣象水文保障中,軍隊開發了“歷史天氣圖電子查詢系統”、“青海玉樹抗震救災氣象保障平臺”等專用業務系統,實現了二維平面預報向三維立體預報保障的技術突破;基于“數字地球”構建青海玉樹三維可視化抗震救災氣象水文保障指揮和技術平臺,能夠立體顯示震區氣壓場、溫度場、濕度場、風場及衛星云圖等,實現了軍事氣象水文保障技術、手段新的突破。

救援保障“新利器”

隨著使命任務的拓展,軍隊將更多參與抗震救災等非戰爭軍事行動。軍隊氣象水文部門應當加強非戰爭軍事行動氣象水文保障特點和規律的研究,及時跟蹤掌握氣象水文保障前沿技術的發展動態。隨著信息技術迅猛發展,氣象水文保障將為未來遂行多樣化軍事任務作出新的貢獻。

抗震救災無人氣象水文觀探測設備正在加緊研制。由于地震災區氣象水文信息收集困難,而且人工加密觀探測存在生命危險,因此更多的無人氣象水文觀探測裝備例如無人氣象飛機、空投式自動氣象站將投入抗震救災氣象水文保障。這樣不僅大大增加災區信息收集量,而且可以減少人員傷亡。

抗震救災氣象水文單兵通信手段將建成。依托衛星通信手段,建成了單兵戰斗單元,即每個單兵就是一個獨立戰斗單元,具有定位導航、移動通信能力,形成氣象網絡,可有效提高氣象保障效率。

地震氣象水文環境模擬仿真技術將會得到發展。隨著地震與氣象水文環境相互作用機理的研究深入,尤其是震區氣象水文環境對抗震救災設備的影響機理研究,從而對震區氣象水文演變進行模擬仿真,實現震區氣象水文環境再現、影響分析評估與決策支持。(柴許林 陳鵬 程明)

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved