蚊子耐藥進化,“改造”蚊子可行嗎

■本報見習(xí)記者 金奕伶

隨著近期國內(nèi)出現(xiàn)基孔肯雅熱疫情,夏季防蚊攻略熱度走高。社交平臺上,網(wǎng)友一邊抱怨“蚊子咬人越來越疼”,一邊吐槽“驅(qū)蚊水怎么不管用了”。有人好奇,這屆蚊子越來越難對付了,是蚊子“進化”了嗎?人蚊大戰(zhàn)有何新式“武器”?專家透露,從“加藥”到“換藥”再到“改蚊”,人與蚊的博弈不會停止,且仍在繼續(xù)。

抗藥性并非近年才有,殺蟲不是越毒越好

“驅(qū)蚊水不管用”其實是對蚊子抗藥性的一種直觀感受。所謂抗藥性是由于殺蟲藥劑連續(xù)使用,在昆蟲中發(fā)展出了對正常藥劑劑量的忍受能力,而且這種能力可以遺傳。

去年夏天,河南省疾控中心在開封、洛陽等5個國家級監(jiān)測點對當?shù)貎?yōu)勢蚊種“淡色庫蚊”開展的抗藥性監(jiān)測顯示,開封地區(qū)的蚊子對常用殺蟲劑溴氰菊酯的抗性倍數(shù)高達53倍,被判定為“高抗”級別;對氯菊酯、殘殺威等藥劑的抗性倍數(shù)超過10倍,屬于“中抗”水平。“抗性倍數(shù)”是指受試蚊子種群與從未接觸過殺蟲劑的“敏感品系”的抗性指標之比——倍數(shù)越高,常規(guī)劑量的藥劑越難對其起效。

中國科學(xué)院動物研究所研究員鄭愛華指出,在蚊蟲密度較高的某些南方地區(qū),蚊子普遍出現(xiàn)了抗藥性。日常使用的驅(qū)蚊液、盤香、電蚊香片、電熱蚊香液的核心有效成分多為菊酯類農(nóng)藥,恰好是當前蚊子“耐藥庫”的主要針對對象。

中國科學(xué)院上海昆蟲博物館館長殷海生解釋,蚊子的抗藥性并非近年出現(xiàn),而是數(shù)十年生物適應(yīng)的結(jié)果。早年高毒性殺蟲劑能殺死多數(shù)蚊子,但少數(shù)存活的“幸運兒”通過繁殖篩選,逐漸形成了對藥劑的抵抗能力。他表示,傳統(tǒng)殺蟲方式易陷入“加藥-耐藥-再加藥”的惡性循環(huán)——為對抗蚊子日益增強的抗性,人們不得不加大藥劑用量;而更高劑量的藥劑,又會進一步篩選出抗性更強的蚊子種群,導(dǎo)致抗藥性問題愈發(fā)嚴峻。

為應(yīng)對這一困境,人類不斷推動殺蟲劑“更新?lián)Q代”,嘗試不同藥劑混配比例。而新型藥劑研發(fā)始終需要平衡效用與安全性,若一味提升殺蟲劑毒性以增強殺蟲效果,會對環(huán)境造成負面影響“傷及無辜”,比如蜻蜓、蝴蝶等生物。同時,藥劑也可能通過水體、生物鏈積累,最終危害人體。

目前,城市中常用的殺蟲劑以除蟲菊酯類、避蚊胺類為主,科研人員也在探索更精準的解決方案,比如研發(fā)“靶向農(nóng)藥”,希望針對蚊子特有的生理結(jié)構(gòu)起效,在提升滅蚊效果的同時,降低對其他生物的影響。

絕育雄蚊、以菌治蚊、基因編輯持續(xù)“上新”

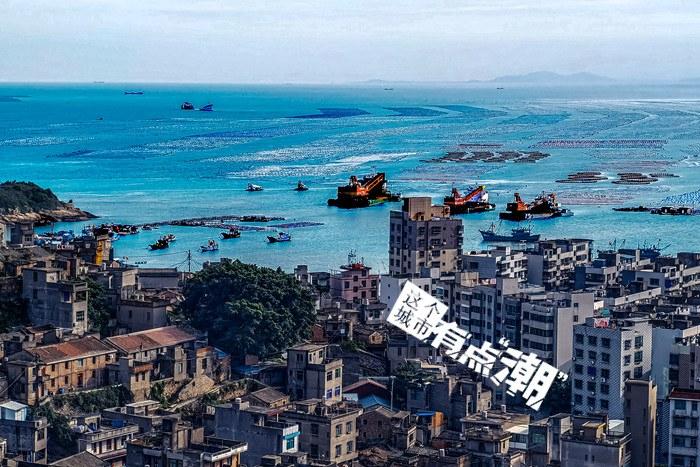

面對擁有“增強魔法”的蚊子,人類也在持續(xù)更新“武器庫”。近年來,國內(nèi)陸續(xù)建起幾家“蚊子工廠”,專門培育絕育雄蚊,通過釋放不育雄蚊與野生雌蚊交配,實現(xiàn)區(qū)域性蚊蟲種群抑制。不過殷海生坦言,這種方法在小環(huán)境中初期效果明顯,蚊子密度會大幅下降,但長期效果還有待觀察。蚊子流動性強,一個區(qū)域靠絕育雄蚊壓低了密度,外部的野生蚊子還會伺機“溜”進來重新繁殖。

去年,清華大學(xué)研究團隊在《科學(xué)》雜志上提出了“以菌治蚊”的新策略,即通過向環(huán)境或蚊子吸食的植物中添加一種腸道共生菌給蚊子“調(diào)理腸胃”,讓蚊子變得“潔身自好”,避免攜帶和傳播病毒。還有研究提出,可通過阻斷特殊生物蛋白的功能,讓蚊子停留在幼蟲階段,永遠無法性成熟、繁殖后代。

作為基孔肯雅熱、瘧疾、登革熱等多種疾病的傳播載體,蚊子抗藥性升級不僅讓日常防蚊更棘手,還疊加了病原體耐藥的“雙重挑戰(zhàn)”。有研究表明,蚊子體內(nèi)引發(fā)瘧疾的瘧原蟲已對青蒿素等治療藥物產(chǎn)生抗藥性,進一步增加了疾病防控難度。

今年7月,《自然》雜志報道了一項由中外學(xué)者合作完成的利用基因編輯技術(shù)改造蚊子的新突破。研究團隊發(fā)現(xiàn),瘧原蟲需借助蚊子體內(nèi)的FREP1基因才能進入其唾液腺,進而通過叮咬感染人類。研究人員對亞洲主要瘧疾傳播媒介——斯氏按蚊進行基因編輯后,能有效阻止惡性瘧原蟲和伯氏瘧原蟲進入其唾液腺,從而阻斷瘧原蟲傳播;且這種編輯不影響蚊子正常生長繁殖,可避免生態(tài)災(zāi)難,未來有望用于不同蚊子物種和種群。

京公網(wǎng)安備 11010202009201號

京公網(wǎng)安備 11010202009201號