中國要靠實體經濟走向未來

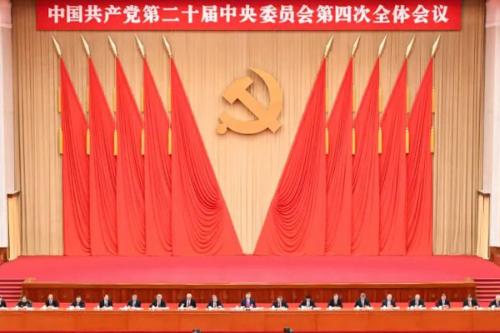

10月23日閉幕的二十屆四中全會,部署了12項戰略任務,明確把“建設現代化產業體系,鞏固壯大實體經濟根基”擺在第一條。

這傳遞什么信號?

“中國經濟靠實體經濟起家,也要靠實體經濟走向未來。”國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔24日在中共中央新聞發布會的這句話,道出關鍵所在。

能在12項任務中占據C位,足以說明實體經濟在新發展格局中的分量。清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜對三里河表示,實體經濟是一國經濟的立身之本,未來在大國競爭中能否立于不敗之地,關鍵就看實體經濟建設成效。

中國經濟起家靠的就是實體經濟。

“十四五”以來,中國每年制造業增加值均超30萬億元,在全球制造業“頭把交椅”上連續穩坐15年,200多種主要工業品產量拿下世界第一。

這份成績單足以說明實體經濟之于中國的重要性。在復雜的國際形勢下,這個“立身之本”的戰略價值愈發凸顯。

中國也要靠實體經濟走向未來。

全會進一步明晰發展方向:堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上,堅持智能化、綠色化、融合化方向,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國,保持制造業合理比重,構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系。

董煜認為,堅持“三個方向”,建設“五個強國”以及保持制造業合理比重的要求尤為重要。制造業合理比重是“十四五”以來的延續,更是鞏固實體經濟根基的關鍵,而構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系,正是將高質量發展要求內嵌其中。

如何進一步壯大實體經濟?

全會也明晰了具體路徑:要優化提升傳統產業,培育壯大新興產業和未來產業,促進服務業優質高效發展,構建現代化基礎設施體系。

鄭柵潔用“固本升級、創新育新、擴容提質、強基增效”這4個關鍵詞進行了詳細闡釋。

對于優化提升傳統產業,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出推動重點產業提質升級,鞏固提升化工、機械、造船等行業在全球產業分工中的地位和競爭力,發展先進制造業集群等舉措。

作為我國產業體系的“基本盤”,傳統產業增加值在制造業中占比80%左右。國家發展改革委初步估計未來5年會新增10萬億元左右的市場空間,釋放出巨大的發展動能和民生紅利。

對于培育壯大新興產業和未來產業,《建議》提出打造新興支柱產業,加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展,這將催生出數個萬億級甚至更大規模的市場。

《建議》還提出前瞻布局未來產業,推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。

這些產業蓄勢發力,未來10年新增規模相當于再造一個中國高技術產業。

對于促進服務業優質高效發展,《建議》提出實施服務業擴能提質行動,提高現代服務業與先進制造業、現代農業融合發展水平等舉措。

這將加快促進經濟生態重塑優化、更好滿足人民美好生活需要,打開經濟增長新空間,這又是一個巨大的新市場。

對于構建現代化基礎設施體系,《建議》提出加強基礎設施統籌規劃,適度超前建設新型基礎設施,完善現代化綜合交通運輸體系等舉措。

我國已擁有全球規模最大的高速鐵路、高速公路、港口、郵政快遞、電力、寬帶等基礎設施網絡。這些舉措將更好地推動基礎設施互聯互通、協同融合、安全高效發展,發揮更強支撐保障作用。

從長遠看,這一系列布局直指2035年目標。四中全會公報明確到那時人均GDP達到中等發達國家水平,人民生活更加幸福美好,基本實現社會主義現代化。

這份藍圖的實現,終究要落腳到實體經濟的每一次技術突破、每一個產業升級上。

當10萬億元傳統產業升級空間與新興產業、未來產業增長動能疊加,中國式現代化的底座將愈發堅實。

(“三里河”工作室)

- 專題:三里河

經濟新聞精選:

- 2025年10月24日 14:26:04

- 2025年10月24日 12:52:28

- 2025年10月23日 10:08:20

- 2025年10月22日 09:53:14

- 2025年10月21日 13:49:03

- 2025年10月21日 11:39:07

- 2025年10月21日 10:19:48

- 2025年10月21日 08:56:19

- 2025年10月20日 13:25:35

- 2025年10月20日 06:09:21

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號