僑界聚星火 丹心照山河

“不逐日寇誓不還”“我雖死,爾等免用痛心,中國必定勝利”“各人能盡國民一份,死也是個英雄”……在中華民族抗戰的艱難歲月里,海外華僑為華南抗戰注入磅礴力量。這些浸透血淚的家書,便是他們以身許國的鏗鏘宣言。

抗戰期間,華僑們以筆為刃、以聲為鼓,在僑居國創辦150多家抗日報刊,揭露日軍的暴行,點燃民眾斗志。海外僑胞們更通過捐款、捐物等方式傾盡所有,化作前線抗日的“血脈”支撐。僅南洋華僑籌賑祖國難民總會在1939—1941年間匯回祖國的款項就達4億元國幣,而1937年至1945年,海外同胞的總計捐款更是高達13億元國幣。

烽火燃華南,僑心向故土。在此民族危亡之際,4萬余名粵籍華僑毅然告別異鄉,踏上歸途,他們中有的是剛放下紙筆的學子,有的是打拼多年的商客,有的是技藝精湛的工匠……歸國后,他們紛紛投身戰場,用血肉之軀筑起抵御外敵的鋼鐵長城。

從思想動員到物質支援,從歸國參戰到凝聚合力,海外華僑以星火聚成燎原之勢,用赤子丹心映照出中華民族不屈的抗爭史詩。

●南方日報記者李乾申紅洲通訊員何飛彪

動員團結抗戰

為揭露日軍罪行奔走呼號

“鋼鐵健兒啊!鋼鐵連!你在戰爭中長大,你在戰爭中鍛煉……”這首刻在河源東源縣船塘鎮河西革命烈士紀念公園的《鋼鐵連之歌》,70年前曾傳唱于東江兩岸,激勵了一代又一代的人。

1939年的一個圩日,毗鄰東源縣的龍川縣街頭人潮涌動,數千群眾屏息圍觀東江華僑回鄉服務團龍川分團團長鄒清容的演講。

“起來!不愿做奴隸的人們!”控訴日軍暴行后,鄒清容振臂高唱《義勇軍進行曲》,瞬間點燃全場,農民、商販、學生大聲應和,歌聲如烈火燎原,席卷整個龍川縣。這正是東江華僑回鄉服務團發動民眾抗戰的縮影。

這支由南洋華僑青年組成的隊伍于1939年1月成立,通過寫標語、畫漫畫、出墻報、演出抗日救亡戲劇等方式廣泛開展宣傳工作,控訴敵人罪行,動員群眾奮起抗日。

彼時,日軍在華南地區燒殺搶掠,犯下滔天罪行。為了讓世界看清日軍的殘暴面目,海外華僑利用各種渠道,向國際社會揭露日軍暴行。

黃伯才、官文森等愛國僑領領導的“南洋英荷兩屬惠州同僑救鄉委員會”,通過集會演講、印發傳單等方式,向當地民眾講述家鄉的慘狀,并定期出版刊物《東江》和《惠報》,將日軍在廣東的暴行公之于眾,激起了國際社會對日軍侵略行徑的強烈譴責。

此外,為爭取國際支持,華僑們還積極游說所在國政府和民眾。如泰國華僑蟻光炎利用自己在泰國商界的影響力,四處奔走,呼吁泰國各界支持中國抗戰。他創辦《中國日報》,在報紙上持續報道中國抗戰局勢,刊登日軍在華南等地的暴行照片和文字資料,讓更多泰國民眾了解到中國抗戰的正義性,為中國抗戰贏得了泰國當地民眾的同情與支持。

中國華僑歷史博物館珍藏著1980年翻印版的《救國時報》,報紙雖已泛黃,但“日寇攻寧大肆殘暴”的標題依然醒目。文中以僑胞傳遞的目擊者證詞,詳細記載了1937年底南京大屠殺期間日軍“汽車在街上馳駛,碾過男女老少之尸身,血肉模糊,斷手刖足”的暴行,還通過《日寇的殘殺奸淫,絕滅人性》等文章,痛斥日軍“極盡野蠻黑暗,絕滅天良人性”的獸行。

據不完全統計,抗戰期間,僑胞們在僑居國創辦了150多家抗日報刊,通過組織集會、散發傳單、演出戲劇、發表演講等形式,為動員團結抗戰、揭露日軍罪行奔走呼號。

捐款捐物

傾盡財力支援抗戰前線

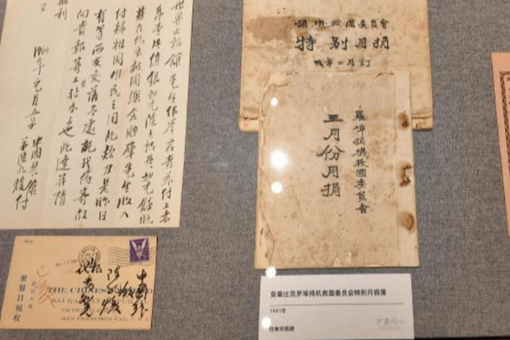

在位于東莞的廣東東江縱隊紀念館,幾張抗戰期間海外華僑支援祖國抗戰的捐款收據陳列其中,這是當年海外華僑在財力上大力支持祖國抗戰的有力見證。

抗日捐款名目各式各樣,有月捐、難童捐、救災捐、購機捐、寒衣捐、勞軍捐、特別捐和獻金、義賣義演等。

戰火在華南大地燃燒,在“有錢出錢,有力出力”的呼號下,無數僑胞傾盡家財,將寶貴的資金與物資化作支撐華南抗戰的“血脈”源泉。

1938年10月,日軍入侵廣東陸地,惠州、廣州相繼淪陷。以陳嘉庚先生為首的南洋華僑籌賑祖國難民總會迅疾響應,他們首創常月捐制度,僅1939—1941年間,南僑總會匯回祖國的款項就高達4億元國幣。

僑胞的凝聚力在戰爭中淬煉升華。1939年南洋惠僑救鄉會第二次代表大會召開,會上發動第二期募捐,把募捐所得款項的40%捐給新四軍、40%捐給惠寶人民抗日游擊總隊(東江縱隊前身之一)、20%作為惠州難民救濟費。

會后,南洋華僑掀起抗日救亡捐獻熱潮。工人、店員、職員捐出每月工資收入的5%至10%,有的婦女把積蓄、首飾甚至訂婚戒指都捐了出來。

“海外僑胞和港澳同胞非常關注祖國的前途和命運,積極參與支持祖國的抗戰。他們陸續掀起聲勢浩大、規模空前的抗日救亡運動。”惠州東江縱隊紀念館館長曾慶香介紹。

1939年初,海外華僑通過宋慶齡轉交給曾生部隊的捐款單筆就達20萬港幣,他們此后還多次送回被服、軍服、藥物等物資。僅有300人的紐約惠屬華僑,當年下半年為支持曾生部隊和東江華僑回鄉服務團,分別匯款法幣5000余元、港幣6800元。

“自1937年全面抗戰爆發到1945年抗戰勝利,海外同胞總計捐款國幣13億元。”暨南大學中華民族凝聚力研究院院長、教授程京武說。

焚毀“回頭紙”

“不逐日寇誓不還”

今年6月,廣東首個以抗戰僑批為主題的聯合大展在中山市博物館舉辦。展覽中,一封封僑批宛如時光的信使,訴說著往昔的故事。

時間回溯到1939年10月,15歲的緬甸華僑顏生與其他同學一起,回國參加抗戰宣傳。他回國前寫給母親的一封信在本次展覽中出現,讓人動容。

信中,少年用稚嫩的筆跡寫道:“親愛的媽,真對不起您,因為您是那樣的疼我,但是我竟然離開了您,投入祖國的懷抱做組織民眾、宣傳抗戰的工作去了。懇望您不要傷心、不要流淚,要高興,要為您有一個孩子能夠回國效力、殺敵救亡而高興。”

這封穿越重洋的家信,恰是數萬華僑告別異鄉、奔赴硝煙的縮影。在抗戰時期的廣東,4萬余名像顏生這樣的粵籍華僑歸國參戰,用血肉之軀筑起民族長城。

南洋惠僑救鄉會主席黃伯才、廣肇會館主席張郁才慷慨解囊,率先出資組建了第一個回鄉服務隊“兩才隊”;馬來西亞僑領官文森也不甘人后,組織起由7名女子組成的“文森隊”。

此后,“吉隆坡隊”“加影隊”等紛紛成立,超千名華僑子弟及港澳同胞,不惜放棄海外優渥生活,自籌路費,遠渡重洋,毅然加入東江縱隊。吉隆坡僑胞更組成73人的隊伍焚毀重返南洋的“回頭紙”,誓言“不逐日寇誓不還”。

救亡團體如星火燎原。香港“惠青回鄉救亡工作團”組織三批青年奔赴惠寶前線;越南華僑青年童軍戰地服務團74人全員開赴潮汕;泰國“暹羅華僑抗日救國鋤奸團”深入街巷查封日貨,讓曼谷最繁華的日貨集散地淪為冷清空巷……

在民族危亡之際,許多華僑鼓勵子女投身抗日,并踴躍動員華僑青年回國參戰。

1939年2月25日,南洋惠僑救鄉會在馬來西亞吉隆坡舉行第二次代表大會,大力動員青年積極回國抗戰。大會上,蟻光炎帶頭將17歲的兒子蟻錦中送入“兩才隊”,臨行前囑咐“不驅逐日寇,勿回見我”。

一時間,整個南洋地區掀起了一股抗日愛國熱潮,父母送兒女、妻子送丈夫,甚至夫妻攜手回國抗戰的感人場景隨處可見。

據不完全統計,自東江人民抗日武裝建立起,到1941年12月太平洋戰爭爆發前,先后參加抗日的華僑子弟和港澳愛國青年有1000余人。他們用青春和熱血詮釋著對祖國的忠誠與熱愛,為華南抗戰注入了源源不斷的新生力量。

■紀事

南樓七烈士:

前后堅守共10天

擊斃日軍16人

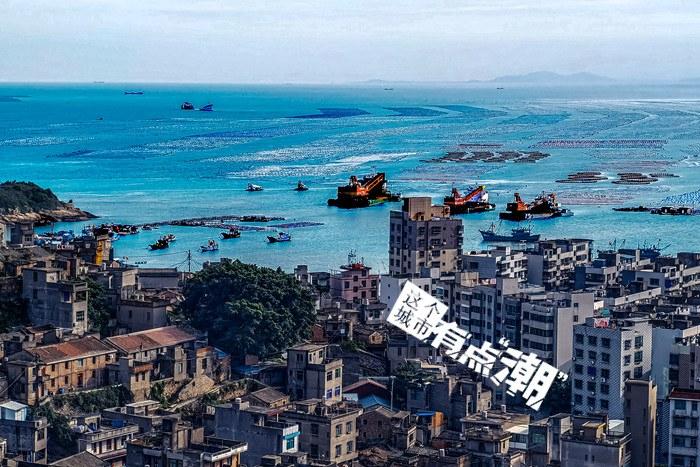

在江門開平市赤坎鎮,潭江水無聲流過一座碉樓的基座——南樓。這座1913年由華僑、僑眷出資興建的碉樓歷經百年風雨,已成為僑鄉人民英勇抗日的歷史見證。

1944年6月,開平第三次淪陷后,赤坎司徒四鄉自衛隊設隊部于南樓。僑居南洋的司徒煦與同鄉兄弟司徒遇聯絡,聯合愛國僑胞20多人毅然組成抗日志愿隊回國殺敵。兩人回國后,參加司徒四鄉自衛隊南樓中隊。

1945年7月16日,日軍為打通雷州半島至廣州的水上撤退路線,兵分三路直撲赤坎,國民黨軍隊聞風而逃,赤坎淪陷。駐扎在南樓的自衛隊隊員用步槍、輕機槍和土炮向日船轟射,擊沉日汽艇3艘,射殺溺斃日、偽軍多人。

次日晚上,日軍分陸路和水路包抄南樓,戰斗正式打響。北樓的自衛隊隊員在敵眾我寡又無援軍的情況下,自行撤退。固守南樓的司徒煦、司徒旋、司徒遇、司徒昌、司徒耀、司徒濃、司徒丙共7位自衛隊隊員自愿留下憑樓堅守。

當時,南樓內只有30多斤糧食,食水短缺,彈藥有限。7位隊員前后堅守共10天,擊斃日軍16人。哪怕彈盡糧絕、救援無望,他們的決心也沒有動搖。

7月25日,久攻不下的日軍竟公然違反國際公約,滅絕人性地用毒瓦斯炮彈炮轟南樓。7位鋼鐵鑄就的軀體,在毒煙中漸漸失力、倒下……

被俘次日,牢獄之中,日軍的利誘與威逼換不來7位壯士的半句屈服,7位壯士雙目圓睜,大罵日軍,最后英勇就義,后被譽為“南樓七烈士”。

點評

暨南大學中華民族凝聚力研究院院長、教授程京武:

海外僑胞書寫華南抗戰史上光輝一頁

今年是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。回望那一段壯懷激烈的烽火歲月,數以萬計的中華兒女前赴后繼,為祖國安危和民族解放奉獻自己的力量。

在南粵這片熱土上,廣東黨組織領導的華南人民抗日武裝在長期艱苦的戰斗中,克服千難萬險,成為堅持華南抗戰、支撐華南敵后戰場的中流砥柱。在華南抗日戰場,眾多感人的海外僑胞抗日事跡涌現,他們對祖國抗戰勝利的貢獻將永垂青史。

在中國共產黨抗日民族統一戰線的感召下,海外僑胞展開了波瀾壯闊的抗日活動。他們懷著抗日救國的熱誠之心,或奔走呼號,或出錢相助,或積極參戰。無論富商巨賈,抑或販夫走卒,都加入到“團結起來,援助祖國,戰勝日寇”的隊伍中,形成了堅不可摧的愛國統一戰線。

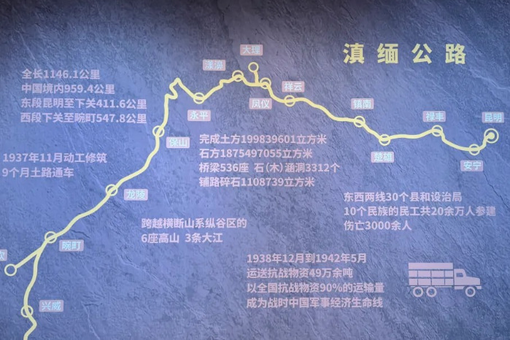

全民族抗戰期間,海外僑胞源源不斷地捐資獻物支援祖國抗戰,其規模之大、范圍之廣是前所未有的。海外僑胞的捐款捐物,為國內抗戰提供了持續的經濟支持,維持了戰時經濟的運轉,構建起一條堅實的抗戰經濟生命線,成為中國抗戰取得勝利的重要經濟支撐。

海外僑胞將自己與民族和國家的命運聯系在一起,放棄安穩生活,毅然選擇投身報國。華僑青年用鮮血和生命支援和參加祖國抗戰,譜寫了華僑為中華民族的獨立和解放而英勇獻身的光輝篇章。

新貌

江門開平赤坎華僑古鎮去年接待超350萬人次游客

戰場變劇場僑鄉煥新景

站在19米高的南樓前,江門開平市赤坎鎮南樓村村民司徒漢池老人輕輕撫過墻體上深淺不一的彈孔:“1945年7月,我叔司徒煦帶著6個兄弟,在這座碉樓里死守了整整10天。”八十載光陰流轉,這些無聲的印記依舊清晰,訴說著那段壯烈的烽火歲月。

“南樓是刻在赤坎人骨子里的記憶。”開平市赤坎鎮南樓村黨支部書記、村委會主任司徒卡斯表示。每天清晨,村保潔員關姨都會來擦拭紀念碑:“我們要擦亮這些名字,讓后人銘記。”

距離南樓僅3公里之遙的赤坎華僑古鎮,正經歷著翻天覆地的蝶變。昔日沉寂的騎樓長廊,如今修葺一新,人流如織。“正式運營那天,街道擠滿了游客,街坊們的老房子又‘活’了!”站在長廊下,景區負責人望著穿梭的人群感慨萬千。

蝶變的不僅是景區。紅溪村村民關伯在新落成的農貿市場里,支起了售賣馬岡鵝等特產的攤位:“以前去鎮上得走半小時泥巴路,現在瀝青路直通家門口。周末一天能賣出不少!”他身后的赤坎僑小館內,竹編燈籠暖黃的光暈,映照著新鋪就的青石板路,新與舊在這里和諧交融。

日前,古鎮活化工程已系統性修繕了600余座騎樓建筑。“連當年我爺爺親手刻在門楣上的花紋,都被專業團隊原樣保留下來了。”在中華西路經營了40年涼茶鋪的張嬸,看著自家老宅斑駁的磚墻被精心修復,感慨良多。

為了讓更多歷史“活”起來,景區打造了紅色實景劇目《南樓,南樓》。景區相關負責人帶領團隊走訪了抗戰親歷者,將那段悲壯往事搬上沉浸式舞臺。“他們義無反顧赴死、憑樓死戰的場景,讓我真切觸摸到了僑鄉兒女的家國魂。”來自廣州的游女士觀劇后,眼含熱淚地說。

數據顯示,2024年,古鎮接待游客突破350萬人次,紅色主題劇目上座率持續保持在95%以上。

夕陽西下,南樓紀念公園的柏樹沙沙作響,一群系著紅領巾的孩子在老師帶領下擦拭烈士雕像。不遠處,赤坎華僑古鎮華燈初上,《火秀》實景演藝的煙火照亮了潭江。“當年叔父們用生命守住的家鄉,現在真的變靚了。”司徒漢池老人望著眼前的景象,欣慰地說。

- 專題:華僑華人與抗戰

華人新聞精選:

- 2025年08月27日 07:42:15

- 2025年08月26日 07:26:37

- 2025年08月22日 10:06:43

- 2025年08月20日 11:24:31

- 2025年08月18日 09:48:35

- 2025年08月15日 14:22:12

- 2025年08月13日 09:30:57

- 2025年08月11日 15:01:28

- 2025年08月05日 14:00:56

- 2025年07月29日 11:28:13

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號