東西問 | 徐曉燕:黑水虻技術如何成為中國綠色農業“密碼”?

(東西問) 徐曉燕:黑水虻技術如何成為中國綠色農業“密碼”?

中新社天津12月29日電 題:徐曉燕:黑水虻技術如何成為中國綠色農業“密碼”?

作者 張少宣 胡冰

綠色農業是當前全球一大重要課題,中國農村農業一直以來致力于發展低碳畜牧業。天津農學院農學與資源環境學院教授徐曉燕近日接受中新社“東西問”專訪,解讀中國如何通過黑水虻技術獲得通往綠色農業的“密碼”。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:黑水虻技術為何被稱為近年來全球低碳畜牧業的重要技術之一?

徐曉燕:首先黑水虻的許多生物學特性都適合用于禽畜糞便的轉化,例如幼蟲腐食性,食性雜、食量大、抗逆性強、預蛹營養價值高。黑水虻的幼蟲在取食過程中,還能對糞便中的有害病菌進行消化和分解,從而降低對環境的危害性。由此可見,黑水虻具有實現低碳畜牧業的優勢條件,不僅有利于畜禽糞便無害化處理和資源化利用,減輕糞便造成的環境污染,其產品黑水虻幼蟲或預蛹還可作為動物蛋白飼料,蟲沙可作為有機肥。

中新社記者:黑水虻技術對全球農業發展的貢獻是什么,目前處于什么階段?

徐曉燕:20世紀90年代,美國佐治亞大學就對黑水虻的農業應用進行實驗,但因成本較高,近幾年才開始正式將此項技術作為一種可持續的農業模式試點推廣。

2018年,美國食品與藥物管理局(FDA)批準黑水虻幼蟲在家禽飼料上的應用,極大推進了該原料作為一種可持續發展蛋白原料的潛力。美國某公司與北卡羅來納州立大學營養學助理教授Kimberly Livingston,以及賓夕法尼亞州立大學家禽科學教授Paul Patterson曾分別就黑水虻在肉雞和蛋雞上的應用開展相關研究。研究表明其中豐富的能量、蛋白質、必需氨基酸、脂肪酸及礦物質不僅有助于蛋雞增重和提升產蛋性能,還能提高雞蛋的質量。

負責協調聯合國糧農組織昆蟲項目的聯合國官員保羅·旺托姆表示,黑水虻技術最大的潛力將是動物飼料領域。他指出,在未來20年每年售出的大約1500萬噸蛋白質中,昆蟲的占比有望達到10%。在他看來,昆蟲將取代魚粉,還將成為大豆粉的補充。

中新社記者:黑水虻技術引進中國后,如何進行本土化發展,推動畜牧業增長轉型?

徐曉燕:中國畜牧業處于勞動密集型向資本密集型過渡階段,勞動力對于畜牧業的推動更為明顯。2014年我與地方家禽養殖機構合作處理雞糞,用較低成本將糞便轉化為昆蟲蛋白源飼料,在消除環境污染的同時,為市場提供動物蛋白源飼料添加劑,實現農業廢棄物的資源化利用。

黑水虻在農業廢棄物的資源化循環利用和畜禽飼料等方面發揮著重要作用。黑水虻無不可采食的廢棄物,10千克黑水虻幼蟲可以處理將近100噸餐廚垃圾,轉化程度很高,無需處理后續廢水、廢渣。因此,該項技術轉化過程無污染,對環境十分友好。

中國主要利用黑水虻的食腐特性,通過自然方式將有機廢棄物轉化為資源化產物昆蟲蛋白(用于動物飼料)、生態有機肥(用于生態農業種植),充分實現生態農業與環保產業相結合,形成“有機廢棄物——資源化產物——生態農業”產業融合發展模式。這種模式既可高效無害地處理餐廚、廚余垃圾、雞糞等廢棄物,又為生態農業種植業提供優良的土壤改良劑,為水產養殖業提供營養昆蟲蛋白飼料。

中新社記者:東西方低碳農業發展有何差異?

徐曉燕:西方國家,如美國在大力發展低碳農業方面,主要實施低碳農業補貼,制定低碳發展相關法律和耕地保護政策;德國在發展低碳農業方面,主要是完善低碳農業相關法律法規,實施低碳農業財政支持,支持低碳農業技術研發創新。中國實現農業碳中和目標的制度體系構建,正不斷以多元共治為理論指引,建立健全政府干預機制、市場激勵機制和社會參與機制,充分發揮政府、市場和社會“三駕馬車”的合力。

為實現碳中和目標,中國政府今年在“十四五”規劃中強調,要積極應對氣候變化,加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體的控制力度,提升生態系統碳匯能力和農業生產適應氣候變化能力,這也是中國低碳農業的發展目標。

中新社記者:中國低碳畜牧業的優勢在哪里?

徐曉燕:中國現代農村農業逐漸以集約化的經營模式為主,規模效應明顯。因此,養殖場每天都產生大量的禽畜糞便,如果處理不當,這種污染源就會污染環境。統計顯示,中國鄉村農業溫室氣體綜合排放量約占全國總排放量的15%,所以實現農村農業低碳發展和能源低碳轉型,是中國實現“雙碳”目標的一個重要工作。

研究表明,通過發展低碳農業,目前中國農作物年凈吸收二氧化碳約22.8億噸,已實現碳達峰,農業減排固碳即是實現“雙碳”目標的重要手段。農業農村部農村經濟研究中心農業綠色發展團隊做過計算,“十三五”期間,通過發展低碳農業,中國累計減少化肥需求量達1200多萬噸,如果按照2015年的排放強度,僅化肥減量這一項帶來的碳減排就能達到4200多萬噸。

中國幅員遼闊,畜牧產業遍布全國,除我目前正在研究的黑水虻技術外,各地因地制宜,結合地方特色,也發展了多種畜牧業綠色發展模式,為全面推進畜牧業高質量綠色發展提供多種路徑選擇。

目前,為促進畜牧業與可再生能源產業融合發展,中國還充分利用畜禽產業相關的秸稈、畜禽糞便、沼氣等可再生能源產業發展抵扣畜牧業碳排放,以實現碳達峰和碳中和目標。

中新社記者:中國綠色農業在節能環保上對世界作出哪些貢獻?

徐曉燕:中國是人口大國、農業大國,農業和自然生態環境聯系最為緊密,是生態文明建設的重要領域。農業綠色健康發展不僅是時代發展的需要,更是自身發展的內在需求。

首先,中國積極參與WTO框架下的多方談判,促進了全球綠色農業治理,推動了公正的綠色農業管理國際合作機制、綠色農業發展國際貿易新秩序的建立。其二,中國積極拓展多邊和雙邊合作,通過加快與重點國家或地區建立自由貿易區,加強與亞非拉等發展中國家的深度農業經貿合作,與主要糧食出口國或地區建立互信的政府與民間務實合作關系,努力推動區域經濟一體化進程。最后,中國還配合國際組織、非政府組織等,圍繞國際綠色農業發展項目開展援助、政策咨詢等工作。

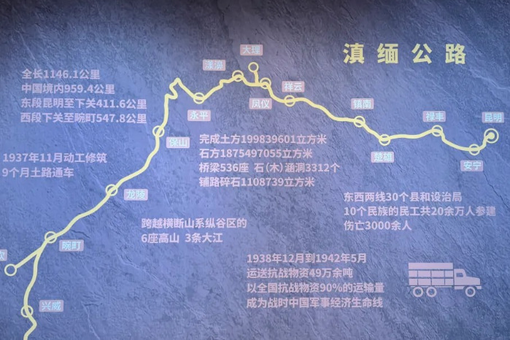

在“一帶一路”建設方面,中國對沿線國家尤其是周邊鄰國提供綠色農業戰略性支持,加快與周邊國家的互聯互通,縮短綠色農產品的運輸時長。在邊境地區,中國與沿線國家組建農產品自由貿易區,增設相應口岸,升級口岸設施,優化邊境農貿條件,擴大綠色農業國際合作內容。同時,與重點國家就綠色農產品與農用物資的技術試點﹑運輸物流﹑安全建議﹑進口展銷等方面簽訂雙邊或多邊協定,對涉外農業投資投入的生活資料和相關設備等提供運輸通關優先服務。

從劃定生態保護紅線、建立國家公園體系,到成立“一帶一路”綠色發展國際聯盟、先后與100多個國家開展環保交流與合作,中國始終是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者,為世界生態環境保護事業貢獻中國智慧和中國力量。(完)

受訪者簡介:

徐曉燕,天津農學院農學與資源環境學院教授,歸國留學人員,九三學社會員,中國土壤學會理事,中國鄉村振興智庫專家,中國環境學會重金屬污染防治委員會委員。主持及完成國家及省部級項目18項,發表國內外論文60多篇。

相關新聞:

國內新聞精選:

- 2025年08月28日 21:07:47

- 2025年08月28日 17:45:16

- 2025年08月28日 16:19:33

- 2025年08月28日 15:55:51

- 2025年08月28日 13:53:01

- 2025年08月28日 11:54:32

- 2025年08月28日 07:55:50

- 2025年08月28日 07:33:27

- 2025年08月27日 15:49:43

- 2025年08月27日 12:19:22

參與互動

參與互動