綠色發展奇跡鋪就高質量發展鮮明底色

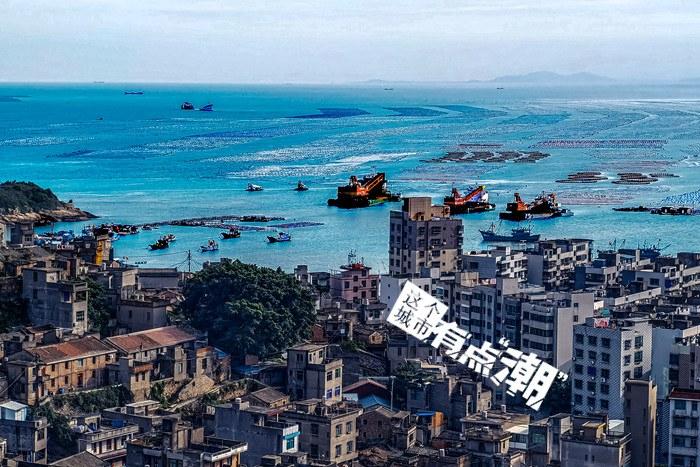

中新網北京8月18日電(記者 謝藝觀)在北京城市副中心,占地面積11.2平方公里的城市綠心森林公園成為生態版圖中的一顆明珠,曾經的東方化工廠舊址,搖身一變成為林木覆蓋率超80%的城市“綠肺”。

這不是個別項目的綠色點綴,而是中國全面綠色轉型的生動注腳。

今年是“兩山”理念提出20年,《巴黎協定》達成10周年,也是中國“雙碳”目標提出5周年。

這些年,綠色發展理念貫穿于經濟社會發展全過程各方面,創造了中國綠色發展奇跡。一組組亮眼數據,展現著生態文明建設成果:

重點領域節能降碳全面推進,中國成為全球能耗強度降低最快的國家之一。

能源綠色低碳轉型步伐加快,可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快。

產業結構優化升級成效顯著,新能源汽車產銷量連續10年位居全球第一。

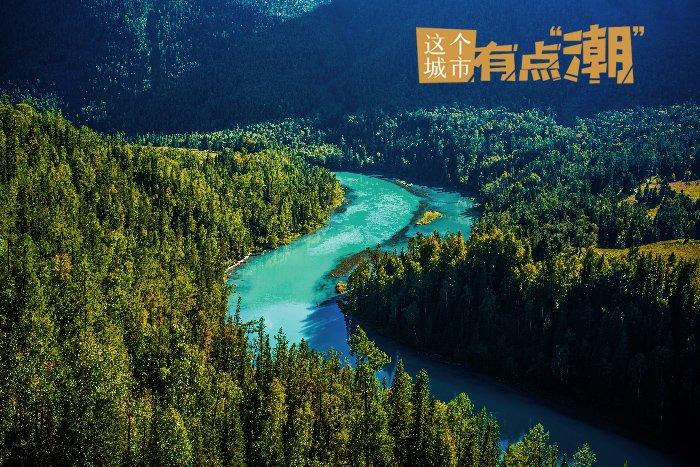

生態環境質量穩步提升,中國成為全球森林資源增長最快、人工造林面積最大的國家。

“當前,中國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、加快經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。”清華大學環境學院副研究員汪自書接受三里河采訪時表示。

去年,黨的二十屆三中全會將加快經濟社會發展全面綠色轉型納入進一步全面深化改革的總目標。此后,中共中央、國務院印發《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》,首次從國家戰略層面進行系統規劃和全面部署。

在汪自書看來,加快經濟社會發展全面綠色轉型是生態文明建設的重要任務,以更高效率、更加公平、更可持續的綠色高質量發展之路,滿足人民對日益增長的優美生態環境和優質生態產品的需求,具有重要時代意義和深遠戰略意義。

但這條轉型之路并非一帆風順。對照更高要求和人民期待,推動經濟社會發展全面綠色轉型還面臨不少困難挑戰。

一方面,中國能源結構偏煤、環境約束偏緊的國情還沒有改變,另一方面傳統產業轉型升級面臨不少困難,資金與機制瓶頸凸顯,生態文明建設任務依然艱巨。放眼全球,綠色轉型進程面臨波折,環境和氣候議題政治化趨勢增強,綠色貿易壁壘增多。

要破解這些關鍵問題和瓶頸,就需要從思想和根源上尋找解決方案。

汪自書指出,“兩山”理念為推動經濟社會全面綠色低碳轉型發展提供了理論創新和實踐路徑。一是要深入貫徹落實習近平生態文明思想,破解工業文明對能源、資源的過度依賴,將藍天、綠地、碧水等自然資源納入經濟社會發展統籌考慮,實現資源環境效率最大化、生態環境代價最小化。

二是要統籌發展與保護的關系,推動生態產品價值實現,將優良的生態環境優勢轉化為老百姓可獲得的經濟價值,實現生態產業化、產業生態化。

三是要強化源頭預防系統治理,完善國土空間用途管制,加強生態環境分區管控,為綠色低碳發展“明底線”“劃邊框”,提高綠色低碳發展科學決策水平,全面提升綠色低碳發展的科技、人才支撐和制度保障。

展望未來,中國加快經濟社會發展全面綠色轉型,不僅離建設美麗中國更近一步,這個過程中積累的豐富經驗,也將為全球應對氣候變化挑戰提供中國智慧,有助于各國探索適合自身的綠色轉型之路,共同促進全球可持續發展。(完)

經濟新聞精選:

- 2025年08月27日 06:14:03

- 2025年08月27日 06:00:47

- 2025年08月26日 11:40:39

- 2025年08月25日 09:59:11

- 2025年08月25日 08:50:13

- 2025年08月22日 14:34:34

- 2025年08月22日 11:19:01

- 2025年08月22日 10:15:01

- 2025年08月22日 09:27:16

- 2025年08月21日 14:12:17

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號