東西問丨韓建業:五帝時代在中華文明發展進程中是何存在?

中新社北京10月25日電 題:五帝時代在中華文明發展進程中是何存在?

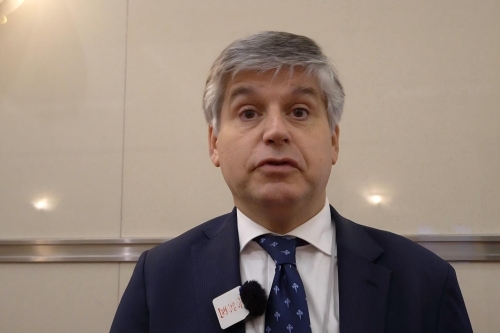

——專訪中國人民大學歷史學院教授、考古學家韓建業

中新社記者 孫自法

夏朝以前的“三皇五帝”是神話人物還是歷史真實?五帝時代在中華文明發展進程中究竟是怎樣的存在?……這些問題長期以來在學界頗具爭議,也廣受關注。

中國人民大學歷史學院教授、考古學家韓建業長期致力于古史傳說探索研究。他近日在北京接受中新社“東西問”專訪,就上述問題進行了闡釋。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:“三皇五帝”在中國廣為流傳且影響深遠,歷史文獻中如何記載?他們究竟是神話人物還是歷史真實?

韓建業:根據歷史文獻,“三皇五帝”的提法出自西周或春秋。

《周禮·春官·宗伯》中“外史掌書外令,掌四方之志,掌三皇五帝之書”,這里的“三皇五帝”顯然指人而非神,且“五帝”晚于“三皇”。《周禮》所載官制等基本符合西周或春秋時期的實際情況,可知“三皇五帝”的提法也當出自西周或春秋,而非戰國以后。戰國時期出現“五帝”的情況增多,《荀子》《戰國策》中各3處,《呂氏春秋》中有14處之多,一般連稱“三皇五帝”或“五帝三王”。

五帝時代,具體指古史傳說中夏代以前的中國上古時代,其諸多人物在晚商、西周和春秋時期的出土文獻中有所記載。

古代中國人普遍相信五帝時代的歷史真實性,但自晚清民國以來,在中西文化激烈碰撞的大背景下,出現了聲勢浩大的疑古運動,疑古學者多視“五帝”為神話人物,基本否定五帝時代的歷史真實性。

隨著1928年后晚商都邑殷墟發現甲骨文、宮殿、王陵等大量證據,確鑿無誤證實晚商屬于信史,極端的“東周以上無史說”宣告破產。不過,對商代以前的夏代尤其是五帝時代,學術界仍存在質疑之聲。

中新社記者:在中國史學和考古學界,之前對于五帝時代主要有哪些代表性的觀點?

韓建業:利用考古學探索并一定程度上實證古史,最重要的是達成傳說和考古資料這兩個古史系統之間的互證互釋。考古資料是傳說史料最可靠的參照系,經過百余年的工作,這個參照系已經以中國史前(原史)考古學文化譜系為主要內容基本建立起來。

20世紀30年代以來,關于五帝時代的考古學探索研究,學界主要形成兩類意見。第一類意見認為,五帝時代大體可以和仰韶文化與龍山時代對應;第二類意見認為,五帝時代和龍山時代大體對應。

總體來看,這些關于五帝時代的認識,時間上不出仰韶文化時期和龍山時代,空間上集中在黃河中下游,涉及長江中下游和西遼河流域。空間范圍的框定基本就是根據文獻傳說,時間范圍則是從夏商所對應的考古學文化前溯。

殷墟和鄭州商城遺址的發掘,確證殷墟文化和二里崗文化分別為晚商文化和早商文化,二里頭遺址的發掘基本確定二里頭文化為夏文化或晚期夏文化,因此五帝時代文化只能在之前的龍山時代甚至更前。

中新社記者:關于五帝時代的學術探索,如何通過文獻史學和考古學密切結合的研究方法,來增強古史對證的確定性和有效性?

韓建業:對五帝時代的考古學探索,只有將文獻史學和考古學密切結合起來,找到適當的研究方法,才有希望得到五帝時代的真相。本人針對性提出“變遷法”和“譜系法”這兩種研究方法。

“變遷法”就是以考古學上觀察到的巨大變遷,來一定程度上證實文獻傳說中的重要戰爭或遷徙事件的方法。考古學上的巨大變遷,包括考古學文化巨變和中心聚落巨變兩個方面,前者指考古學文化面貌格局發生大范圍的劇烈變化,后者指中心聚落、古城等被突然毀棄或者出現破壞、暴力現象,兩者通常都互有關聯。

“譜系法”則是將文化譜系、基因譜系、語言譜系和族屬譜系相互結合的方法。族群和血緣、語言、文化都密切相關,將它們結合起來進行研究,推論的確定性一定會增加;如果將四個譜系都結合起來,就會形成更加確定的推論。

目前,中國新石器時代考古學文化譜系的基本框架和基本內容已經確立,只需不斷完善;在古代人群基因和語言譜系方面,已經在揭示東亞現代人基因組、中國南北方史前人群遷徙與融合過程,以及漢藏語系、南島語系和阿爾泰語系等人群的基因和語言譜系等方面取得初步成果。

族屬譜系則需要對涉及五帝時代的傳世文獻和出土文獻進行整理分析,最終構建出上古時期族群譜系的基本框架,允許有幾套可能性框架,最終以基因、語言和文化譜系來驗證。

中新社記者:結合文獻史學和考古學,通過“變遷法”和“譜系法”研究五帝時代,取得了哪些成果和進展?

韓建業:文獻傳說中五帝時代最重要的事件,包括“涿鹿之戰”“禹征三苗”“稷放丹朱”三大事件,已均從考古學上得到一定程度的實證,為五帝時代考古學探索建立起三個比較堅實的基點,由此可以初步確定五帝時代的基本時空格局。

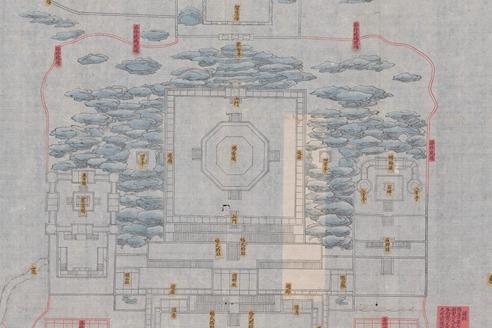

五帝時代的空間范圍主要是在黃河和長江流域,尤以黃河流域為主,時間上則從約4700年前延續至約4100年前,又可歸納為早、中、晚三期。

以上對五帝時代時空框架的建構主要還是根據幾個關鍵點作出的推論,如果能在此基礎上將文化、基因、語言和族屬譜系結合起來進行更加全面深入的研究,相信會得到更令人信服的結論。

中新社記者:從目前研究來看,五帝時代在中華文明發展進程中處于什么階段?有何深遠影響?

韓建業:從現在的考古學研究來看,中華文明起源于8000多年前,形成于距今5100年左右。因此,五帝時代并非中華文明的起源和形成時期,而是已經進入初步發展時期。

通過對文獻傳說和考古學的對證研究,我們現在可以說,文獻傳說中的五帝時代應該是真實存在過的,其年代大抵從約4700年前延續至約4100年前,這兩個時間點分別是中華文明初步發展、早期發展的關鍵節點。

當五帝時代之時,中華文明已邁過起源和形成的門檻,進入到初步發展階段。經過兼并融合,跨區域的王權國家在五帝時代萌芽,其早期已至少形成對黃河流域大部的統治,晚期又將長江流域納入國家版圖,夏王朝初步“大一統”的格局正是在此基礎上建立。

概括而言,作為古代中國人心目中信史的頭一篇章,五帝時代奠定了中華民族數千年來追求文化“一體”、政治“一統”的基礎,也成為延續中華文明的重要原因之一。(完)

受訪者簡介:

韓建業,2000年在北京大學考古文博學院獲得博士學位,現為中國人民大學歷史學院教授、吳玉章學者講席教授、教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授、國務院學位委員會第八屆學科評議組成員。

主要研究興趣在中國新石器商周考古學、中國上古史、環境考古與人地關系、中西文化交流和文明比較等領域,已出版《早期中國——中國文化圈的形成和發展》《中華文明的形成》等學術專著約30部,發表《論五帝時代》《早期東西文化交流的三個階段》等研究論文約200篇,3次獲得高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)。

東西問精選:

- 2025年10月25日 20:36:28

- 2025年10月25日 19:35:28

- 2025年10月24日 20:32:12

- 2025年10月24日 11:41:49

- 2025年10月24日 01:40:31

- 2025年10月23日 19:30:28

- 2025年10月23日 14:31:50

- 2025年10月23日 14:26:19

- 2025年10月23日 13:58:36

- 2025年10月23日 09:38:41

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號