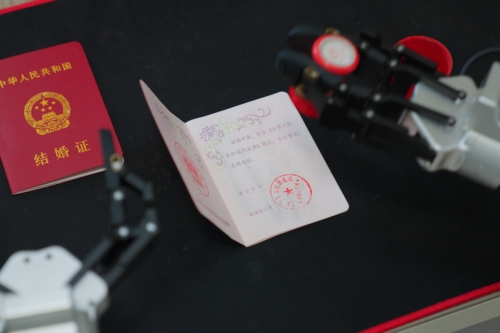

警惕,別讓身份被“偷”去開公司了!

“被法定代表人”“被股東”“被入職”……近年來,在市場主體登記中被冒用身份、被冒名簽字的情況時有發生,嚴重侵犯公民權益,擾亂市場秩序。如何有效遏制此類亂象?個人身份信息被冒用后,又該如何依法維權?近日,北京市平谷區人民法院發布《平谷法院市場主體登記類行政案件審理情況報告(2020-2024)》(以下簡稱《報告》),通報該院近5年此類案件審理情況,并發布6則典型案例。

《報告》顯示,此類案件數量近5年呈穩中有升態勢,存在潛伏期長、發現認定難、證據收集困難等特點。此外,多數涉案公司的登記由代辦人員操辦,其中存在大量無照經營的“黑代辦”,嚴重擾亂市場秩序。

北京市平谷區人民法院副院長王曉蓉表示,這類案件審理結果牽涉主體多,權益平衡難,市場主體登記行為的處理影響公司經營穩定性、善意第三人利益及交易安全,處理中需審慎權衡各方利益。

在其中一起典型案例中,蘇某稱其于2004年被冒名登記為某公司股東,直至2021年,自己才發現此事并提起訴訟。法院經審查認為,該起訴已超過法定的5年最長起訴期限,故裁定駁回起訴。

對此,北京市平谷區人民法院行政審判庭庭長鄭淑君提示,公民務必妥善保管身份證件。一旦丟失,第一時間掛失并補辦,最大限度降低被冒用風險。“定期自查是關鍵,建議公眾利用‘國家企業信用信息公示系統’等平臺定期進行自查,做到早發現早維權。發現被冒名登記后,應立即采取維權措施,切勿拖延,以免因超過法定期限而喪失法律救濟機會。”鄭淑君說。

在通報的另一起案件中,某公司提交材料申請將法定代表人由周某變更為王某,北京市平谷區市監局當日作出準予變更決定。后周某提起民事訴訟,法院生效判決確認該公司據以變更的股東會決議不成立。周某據此提起行政訴訟,要求撤銷變更登記。

法院經審理認為,作為變更登記核心依據的股東會決議已被生效民事判決否定,該變更登記缺乏事實基礎,依法判決予以撤銷。

“當利害關系人認為市場主體登記所依據的基礎民事法律行為存在無效、不成立或可撤銷的情形時,建議優先通過民事訴訟確認該民事行為的效力。”鄭淑君建議,在此基礎上,相關主體可以再根據判決結果向行政機關申請撤銷錯誤登記,或直接提起行政訴訟要求撤銷登記,此舉將顯著提高成功率,這也體現了“民行銜接”的維權路徑。

對于涉市場主體登記的市場亂象,北京市平谷區人民法院相關負責人建議,嚴格審查代辦登記中介機構的資質,嚴厲打擊“黑中介”,加大對空殼公司、買賣公司的查處力度,將疑似“關門”“跑路”的公司及時收入數據庫,并進行風險標記。

該負責人表示,與此同時,相關市場主體應進一步盡到符合常理的注意義務,如對較為明顯的、一般人皆能看出的虛假簽名以及虛假身份證件,具備基本的分辨比對的審核意識和能力。

此外,《報告》建議,利用“互聯網+”等技術手段以及部門間的信息共享機制,嚴格落實相關人員的線上核驗,確保信息比對的精準性。

王曉蓉表示,法院將持續深化府院聯動,加強與市場監管等部門協作,推動建立信息共享、線索移送的長效機制。同時強化司法建議,促進登記審查制度完善與監管水平提升,并加大普法宣傳,提升公眾防范意識與維權能力。以此形成打擊冒名登記、維護市場秩序的合力,營造更加誠信、透明、安全的營商環境。(本報記者 陳丹丹)

社會新聞精選:

- 2025年09月11日 17:20:47

- 2025年09月11日 15:30:16

- 2025年09月11日 14:10:39

- 2025年09月11日 07:26:15

- 2025年09月10日 18:19:03

- 2025年09月10日 15:03:39

- 2025年09月10日 14:56:48

- 2025年09月10日 14:18:14

- 2025年09月10日 14:13:26

- 2025年09月10日 11:38:50

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號