臺灣畫家楊恩生:用畫筆“巡護”自然三十余載

中新網杭州9月3日電 題:臺灣畫家楊恩生:用畫筆“巡護”自然三十余載

作者 曹丹

浙江杭州植物園博物繪畫培訓課后,學員們仍圍攏在老師身邊請教。被眾人圍繞的,是中國臺灣水彩畫家、生態藝術倡導者楊恩生。面對學員的熱情,他笑著說:“年輕人對水彩畫有問題,未來就沒有問題。”

1956年,楊恩生出生于中國臺灣花蓮,祖籍廣東,是臺灣較早從事生態藝術創作的水彩畫家。早年,他憑借精湛的寫實靜物水彩技法嶄露頭角,尤其擅長畫葡萄,筆下的果實晶瑩剔透、充滿生命力,因此被譽為“葡萄王”。

1987年,靜物創作已達巔峰的楊恩生,在反復的自我叩問中,決定將創作目光從靜物轉向更具生命力的野生鳥類,開啟了生態藝術創作之路。

“生態繪畫遠非描繪對象從靜物到動物的簡單轉變,而是一種創作方式的本質轉變。”楊恩生回憶起轉型初期的經歷時說,當時網絡尚未普及,缺乏圖像資料,自己便背著相機去野外拍攝素材,向鳥類學者請教,并系統學習生態學知識,逐漸理解動物與生態系統的整體關系。

生態藝術的探索之路,遠比畫室創作更加艱險。1992年,楊恩生帶領一支13人的探險隊前往青海省,開展長江源的生態考察。在高海拔區域,他突發高山肺水腫,經三天搶救才脫險。

“躺在病床上,我反復思考生命的價值。”楊恩生坦言,這場生死考驗后,他不僅沒有退縮,反而將青海省設為固定考察點,此后多次深入荒野,用畫筆記錄瀕危物種的生存狀態。

基于對生態藝術的執著與扎實的繪畫功底,2000年,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的侯連海邀請楊恩生赴北京,與博物畫家曾孝濂等專家合作,為《中國古鳥類圖鑒》繪制古生物生態復原圖。

“古生物復原圖不是科幻畫,每一筆都要有科學依據。”楊恩生說,“如果連現代鳥類的骨骼結構、羽毛紋理都不了解,根本無法準確還原古生物的真實形態,更談不上通過畫作傳遞科學知識。”

除了創作實踐,他還聯合兩岸的藝術家、科學家共同創立“亞熱帶生態藝術協會”,持續推動藝術性與科學性的融合,用畫筆呼喚人們對生態保育的敬畏之心。

回顧30余載的“巡護”自然之旅,楊恩生最樂見的,是看到兩岸在生態藝術領域的共識正不斷加深,“兩岸的藝術家,都在通過各自的方式傳遞‘守護自然’的理念,同時,兩岸民眾的生態保護意識也在逐年提升”。

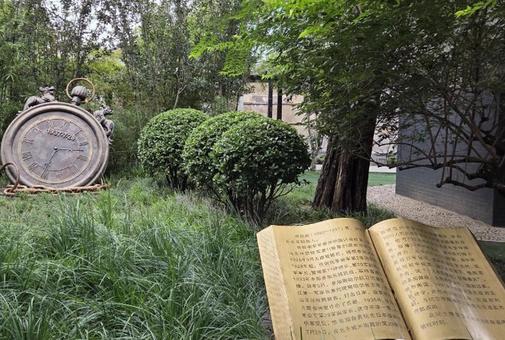

目前,楊恩生準備在云南大理舉辦個人生態藝術回顧展,“大理有著優美的自然環境,能和老朋友、年輕藝術家相聚在自然與藝術交融的空間里,一起關注生態、探討藝術,就是最有意義的事”。(完)

社會新聞精選:

- 2025年09月05日 14:10:30

- 2025年09月05日 13:45:10

- 2025年09月05日 11:17:45

- 2025年09月05日 09:52:55

- 2025年09月05日 08:39:25

- 2025年09月04日 23:22:22

- 2025年09月04日 16:39:20

- 2025年09月04日 16:11:42

- 2025年09月04日 14:16:25

- 2025年09月04日 13:25:44

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號