中國科協:公民科學素質是國家參與全球治理的“軟實力”

中新網北京9月4日電 (記者 孫自法)中國科協黨組副書記、副主席馮身洪9月4日指出,中國正處在加快推進高水平科技自立自強、加快建成科技強國的關鍵時期,科普工作面臨新的機遇和挑戰。公民科學素質成為影響新質生產力發展的關鍵變量,是國家參與全球治理的“軟實力”。

國務院新聞辦公室當天下午在北京舉行介紹首個全國科普月活動有關情況專題新聞發布會,馮身洪回答媒體提問時作上述表示。

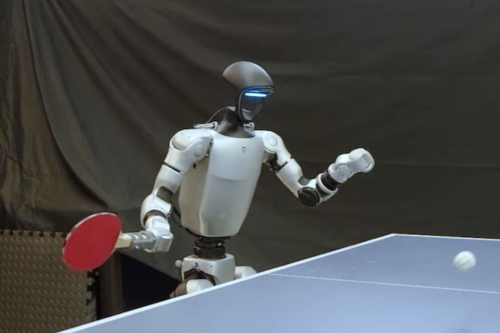

他說,中國人口結構深刻變化,對科學素質建設提出了更多要求,人工智能、大數據等新興科學技術發展將重塑科普生態,引發科普范式變革。面對這些重大時代課題,科普工作應承擔更重要的職責和使命,要為推動實現高水平科技自立自強提供創新文化土壤,為培育壯大新質生產力提供高質量的人才支撐,為推動共建文明和諧的社會營造科學文化氛圍,為增進人類文明交流互鑒貢獻中國智慧和力量。

目前,中國科協作為全民科學素質行動的牽頭單位,正在聯合綱要辦成員單位謀劃“十五五”時期工作。在傳統科普工作基礎上,有三個方面的重點考慮:一是加強前沿性科普和普惠性科普資源供給。二是加快推進人工智能等新技術在科普工作中的深度應用。三是推動形成社會化科普工作新格局。

馮身洪介紹,“十四五”期間科學素質建設成效主要包括科學普及和全民科學素質提升的制度體系日趨完善、崇尚創新的社會氛圍日益濃厚、公民科學素質水平大幅提升等內容。

其中,公民科學素質水平大幅提升方面,從量化角度,按照國際測評方法,2024年中國公民具備科學素質的比例為15.37%,比2020年增長了4.81個百分點,而且呈現加速提高態勢,提前實現了2025年我國公民具備科學素質的比例超過15%的發展目標。這是中國公民科學素質繼2020年達到跨入創新型國家行列人力資源基礎之后的進一步顯著提升。

他強調,尤其值得一提的是,各地區、各人群科學素質發展不均衡狀況得到顯著改善,東中西部區域差距、性別差距、城鄉差距不斷縮小。結合中國國情進行深入的細分評價,2024年中國公民基本具備科學素質的比例為44.07%,對應18-69歲人口規模約為4.4億人,這為建立宏大的高素質創新大軍、促進高水平科技自立自強進一步夯實了勞動力基礎。(完)

國內新聞精選:

- 2025年09月05日 16:35:23

- 2025年09月05日 16:30:10

- 2025年09月05日 12:11:52

- 2025年09月05日 11:38:28

- 2025年09月05日 10:49:27

- 2025年09月05日 10:22:57

- 2025年09月05日 10:20:55

- 2025年09月05日 08:44:49

- 2025年09月05日 07:42:15

- 2025年09月04日 22:13:53

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號